弁護士法人心の業務内容

Pick Up サービス

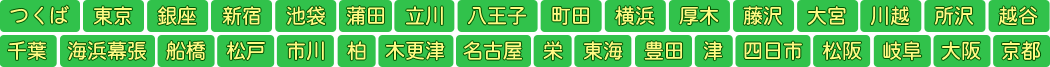

各地に事務所があります

法律相談の内容によっては全国対応をすることが可能です。来所でのご相談に関しても、名駅2分など駅から近い所に事務所がありますので、お立ち寄りいただきやすいです。

弁護士の取扱分野

1 弁護士の取扱分野は様々

弁護士が法律の専門家というイメージは一般的に強いものだと思われます。

しかし、弁護士といっても全ての法律に精通しているわけではありません。

ある分野を得意としている弁護士もいれば、その分野はあまり取り扱ったことがなく得意ではないという弁護士もいるのです。

最近では、幅広い分野をまんべんなく対応するよりも、取り扱う分野を決めて、その分野に集中的に取り組む方が依頼者の方の利益になると考えている弁護士もいます。

2 弁護士が特定の分野に集中することのメリット

弁護士が特定の分野に集中することのメリットとして、その分野の知識・ノウハウを蓄積しやすくなるということが挙げられます。

その知識・ノウハウをもとに、より適切に依頼者の方のための弁護活動を行うことができます。

3 当法人の担当分野制

当法人では、それぞれの取扱分野ごとに担当を決め、その分野の案件を集中的に取り扱うようにしています。

お問い合わせいただいた際にどのようなお悩みがあるのかをお聞きし、その分野を担当する弁護士がご相談を承ります。

最後までしっかりサポートさせていただきますので、名古屋で法律相談をお考えの方は、当法人へご相談ください。

民事訴訟について

1 民事訴訟の始まり

民事訴訟は、訴訟の相手方に対して、どういった理由に基づいて何を請求したいのかを記載した訴状、証拠、訴訟提起に必要な印紙や郵券等を裁判所に提出することから始まります。

訴訟はどの裁判所にでも提起できるわけではなく、管轄が決まっています。

例えば、自動車事故による損害賠償を求める訴訟を提起する場合には、原告か被告の住所地や事故が起きた場所が名古屋市の場合には、名古屋地方裁判所(請求する金額が140万円以下のときは名古屋簡易裁判所)に提起することができます。

訴訟を提起した者を原告、提起された者を被告といいます。

被告によく似た言葉に被告人という言葉がありますが、被告人は刑事裁判で起訴された者を指します。

2 送達から判決まで

⑴ 第1回期日

訴状等が裁判所に受け付けられると、裁判所から第1回期日を調整するための連絡があり、その後に訴状や証拠の写しが被告に送達されます。

第1回期日は、被告の都合を確認せずに調整していることが多いため、法律上、被告は欠席しても良いことになっています。

ただし、答弁書という被告の言い分を記載した書面を提出しなければ、訴状に記載していることを認めたものとして扱われ、判決が出されてしまいますので、注意が必要です。

⑵ 第2回期日以降

第2回期日以降は、原則として欠席することはできません(簡易裁判所の事件を除く)。

訴訟では、原告と被告がお互いの言い分を書面で主張し合うことで、言い分が食い違っているところ(争点)を明らかにしていきます。

その上で、必要に応じて裁判所から和解の打診がされたり、当事者尋問・証人尋問が行われたりします。

弁護士に依頼をしている方は期日に出廷する必要はありませんが、当事者尋問の際には出廷する必要があります。

和解が成立すると訴訟は終了しますが、そうでない場合は最終的には裁判所が判決をします。

3 判決後

判決の内容に不服があるときは2週間以内に控訴することも可能です。

原告と被告のいずれもが控訴しなければ、判決は確定します。

もっとも、判決が確定しても、その内容が必ず実現するとは限りません。

例えば、被告に対し、原告への金銭支払いを命じる判決が言い渡されたとしても、被告が応じないこともありますので、そのような場合には、別途、民事執行の手続き(差押え等)を行うことになります。

4 民事訴訟について弁護士に依頼

民事訴訟において、的確に主張・立証を行うためには、法律の知識が必要となります。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では、これまで様々な案件に携わってきました。

様々な分野において適切に対応できるよう、各弁護士が得意とする分野を持ち日々研鑽を積んでおりますので、名古屋で民事訴訟に関してお悩みの方は、当事務所までお問い合わせください。